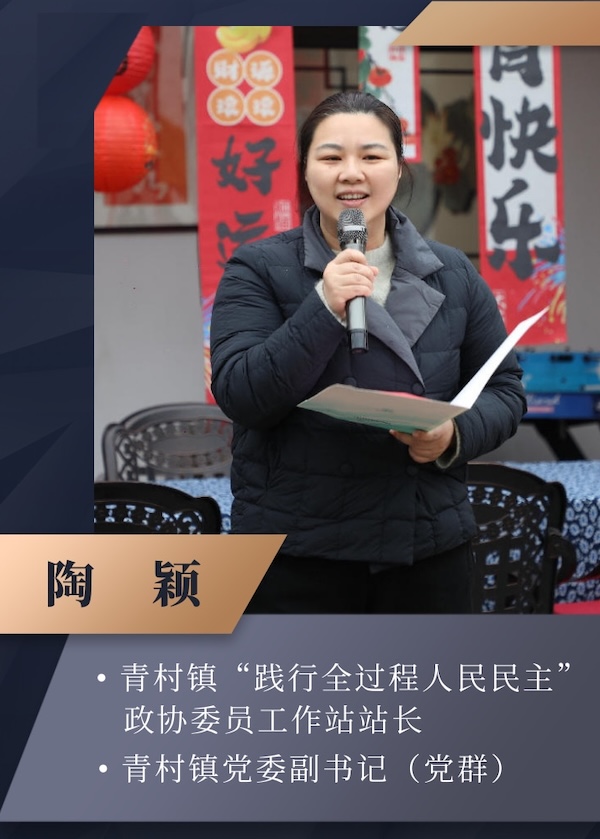

协商文化浸润青溪文脉,委员身影流转桑竹陇亩,履职之音贯穿治理角落,数字政协深受群众欢迎……多年来,陶颖心怀发展大局,深耕履职沃土,引领站点建设,构建起“文化筑基、科技赋能、实干为民”的履职格局,带领青村镇政协委员工作站在基层治理中书写履职答卷。 文脉为基,构建履职平台体系 创新打造“一核双擎万象”履职平台体系,为委员参与基层社会治理搭平台、畅渠道。

锚定文化坐标,打造“核心”阵地。陶颖任职工作站站长之初,正是工作站3.0版提档升级之时,清溪十二坊文化底蕴浓厚、地理位置优越、服务项目多样,自然成为工作站首选之地。在区政协的指导下,陶颖带领站内委员,整合数字政协平台资源,创新设计雷达体验模式,将政协文化与古韵文化熔铸为沉浸式互动空间,形成兼具历史厚度与时代气息的履职地标。 紧扣发展主线,孵化“双擎”平台。将协商议事厅设立于古色古香的青溪十二坊,把委员大讲堂开办于百年张弼书画院,融“科普导航”政协委员工作室于乡村田舍,让社情民意征集点流转于弄巷间,将“南园”“墨莲居”等网红点位转化为触手可及的政协履职服务终端。

依托数字技术,构建“万象”网络。建立“线上收集-线下落实-云端反馈”闭环机制,推动社情民意征集小程序上线运行,前端接入“12345热线”等民生数据,中端通过数据分析生成治理热点,末端组织委员与职能部门开展靶向协商,让“云端建言”实时转化为提升举措,用数字技术诠释“委员就在身边”的内涵。 善治为要,发出精准履职强音 策划围绕三大领域发出履职之声,推动协商成果转化为治理实效。

聚焦城市更新,履职有“言”值。带领委员全过程参与青溪老街改造,开展“古建筑修缮及业态引进”微调研、“古韵文化赋能品牌故事 古镇蝶变推动产业强镇”微协商,促进老街文创产业发展;组织“搭建‘青溪老街核心区’智慧管理平台,疏通社会治理‘神经末梢’”专题协商,助推街区有效运营及科学管理。青村镇政协委员工作站助力老街更新的履职案例,成功在上海市政协《践行全过程人民民主·政协联线》履职栏目中播出。

围绕乡村振兴,履职有“评”道。带领站内委员服务乡村振兴主战场,组织“生态旅游释放乡村振兴新动能”专题协商,做强“水韵青溪”;开展“推动乡村振兴组团连片式发展”专题协商,擦亮“先行片区”;参与“发展特色优势农业产业”微协商,打响“特色产品”。在委员精准建言的助力下,李窑村“无忧闲院”等网红打卡点激活振兴密码,“小三园”等项目建设成效显著。

针对社区治理,履职有“料”点。针对开放式小区物业管理模式、大寨河河岸绿化及步道养护等“关键小事”,组织专题协商、警民合作的微协商、跨部门联动的定点联系协商,引导委员建言献策,发动基层群众参与交流,切实将治理痛点转化为服务亮点。 实干为魂,擦亮为民服务品牌 履行好工作站站长、政协委员的职责义务,不断提升工作站为民服务效能。

强化队伍建设,凝聚履职合力。委员需要时,她及时响应;委员困惑时,她悉心解惑;委员奋斗时,她并肩前行;委员建言时,她真诚喝彩。在她的团结引领下,工作站人才辈出,不少委员获评区政协年度“十佳委员”“优秀委员”。

创新工作品牌,拓宽服务维度。从“青言青语”民情恳谈,到“青云讲堂”政策宣讲,从“青友相问”联情联谊到“政能量携带青凉”民生服务等,每个工作品牌都精准服务专项民生领域,搭建多元平台载体,丰富平台服务项目,畅通委员履职“最后一公里”。

聚焦民生实事,书写履职答卷。组织委员实地考察、与相关部门反复协商,推动大寨河两岸步道翻修成为从“一件事”到“一类事”解决的治理范本。通过“打造差异化安居体系,促进人才居有所安”专题建言,助力区内人才公寓建设。通过“破除沪尚回收指尖上订单形式主义”建言,进一步促进沪尚回收机制优化。如此种种,不胜枚举。青村镇政协委员工作站连续两年获评区政协反映社情民意信息工作先进单位。 在新时代政协事业征程中,陶颖将“政协离群众很近,委员就在群众身边”的承诺,镌刻在青溪大地的治理实践中,为基层政协工作高质量发展提供了生动注脚。 |